Mein Jugend forscht-Projekt 2024 – Der beste Kohlenstoffdioxidspeicher

In diesem Beitrag erkläre ich euch, wie wir (Tim und Johannes aus dem ehemaligen 11. Jahrgang) mithilfe der im Unterricht viel genutzten Kalkwasserprobe Kohlenstoffdioxidspeicher entwickelt haben und mit unseren Ergebnissen beim Jugend forscht-Wettbewerb angetreten sind.

Seit vielen Jahren ist Wissenschaftlern und auch Politikern bekannt, dass der Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid und die fortschreitende Anreicherung in der Erdatmosphäre den Klimawandel antreibt. Im Rahmen des Pariser-Klimaabkommens (2015) wurde daher ein ausführlicher Plan zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes entwickelt, den jedoch viele Länder nicht ausreichend durchsetzen. Das „1,5 Grad Ziel“ wird ohne drastische Gegenmaßnahmen verfehlt werden und es wird sogar eine mittlere globale Erwärmung von 3,2°C prognostiziert. Des Weiteren kommt vermehrt das Bewusstsein auf, dass ebenfalls aktiv CO2 aus der Luft entnommen und gebunden werden muss. Besonders da aufgrund von heutigen politischen Auflagen Kohlekraftwerke noch bis 2038 Bestandteil der Energieerzeugung in Deutschland sein werden, ist es notwendig, Methoden zu entwickeln, um die dabei entstehenden Treibhausgase zu binden. 2022 wurde eine globale Konzentration von 417,07 ppm an CO2 in der Luft gemessen. Diese steigt jedoch jährlich um 2,3 ppm, was einen fast vierfachen Anstieg im Vergleich zu den 1950er Jahren bedeutet, bei denen nur jährlich 0,55 ppm hinzugekommen sind.

Demnach haben wir uns gefragt, welcher CO2 Speicher am effizientesten funktionieren könnte. Barytwasser und Kalkwasser können effizient CO2 binden und die resultierenden Carbonate können in fester Form gespeichert werden. Wir haben diese beiden chemischen Methoden untersucht sowie mit den Daten einer natürlichen bzw. biologischen CO2-Speicherung verglichen. Da Barytwasser sich besser für den Nachweis eignet, soll untersucht werden, ob es auch besser als Speicher funktionieren kann.

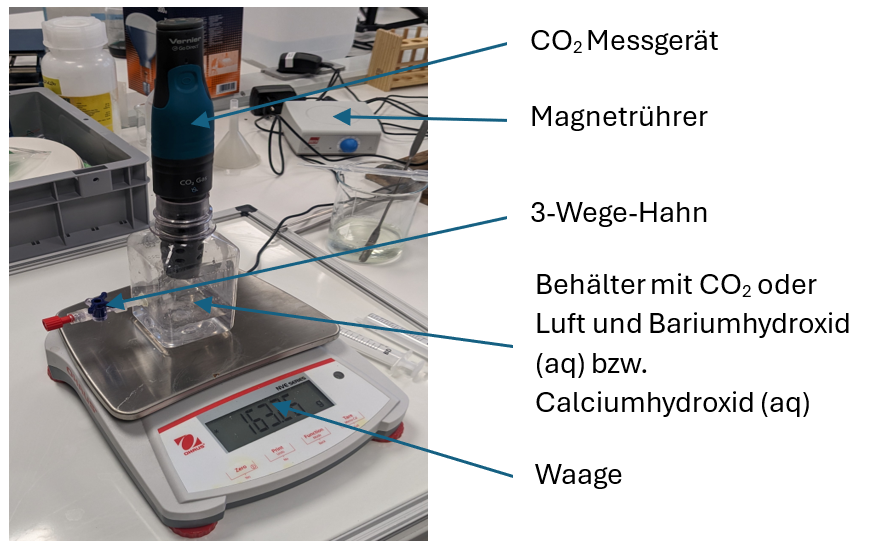

Für unsere Versuche haben wir ein von uns präpariertes Messgefäß verwendet, in welchem sich die Lösungen befanden und dann, je nach Versuch, noch CO2 eingeleitet wurde.

Wir haben uns die Frage gestellt, welche der beiden Lösungen sich besser zum Speichern des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid eignet. Während unseres Projektes ist Bariumhydroxid (aq) im Vergleich zu Calciumhydroxid (aq) als der effizientere CO2-Speicher hervorgegangen. Die Vermutung, welche aufgrund des Löslichkeitsproduktes aufgestellt wurde, hat sich somit bestätigt. Des Weiteren kam es zu der Erkenntnis, dass Barytwasser in relativ kurzer Zeit einen relativ großen Teil an CO2 speichern kann. Dies entsteht aufgrund der Tatsache, dass das Kohlenstoffdioxid schneller mit der Oberfläche der Lösung zu Bariumcarbonat reagieren kann.

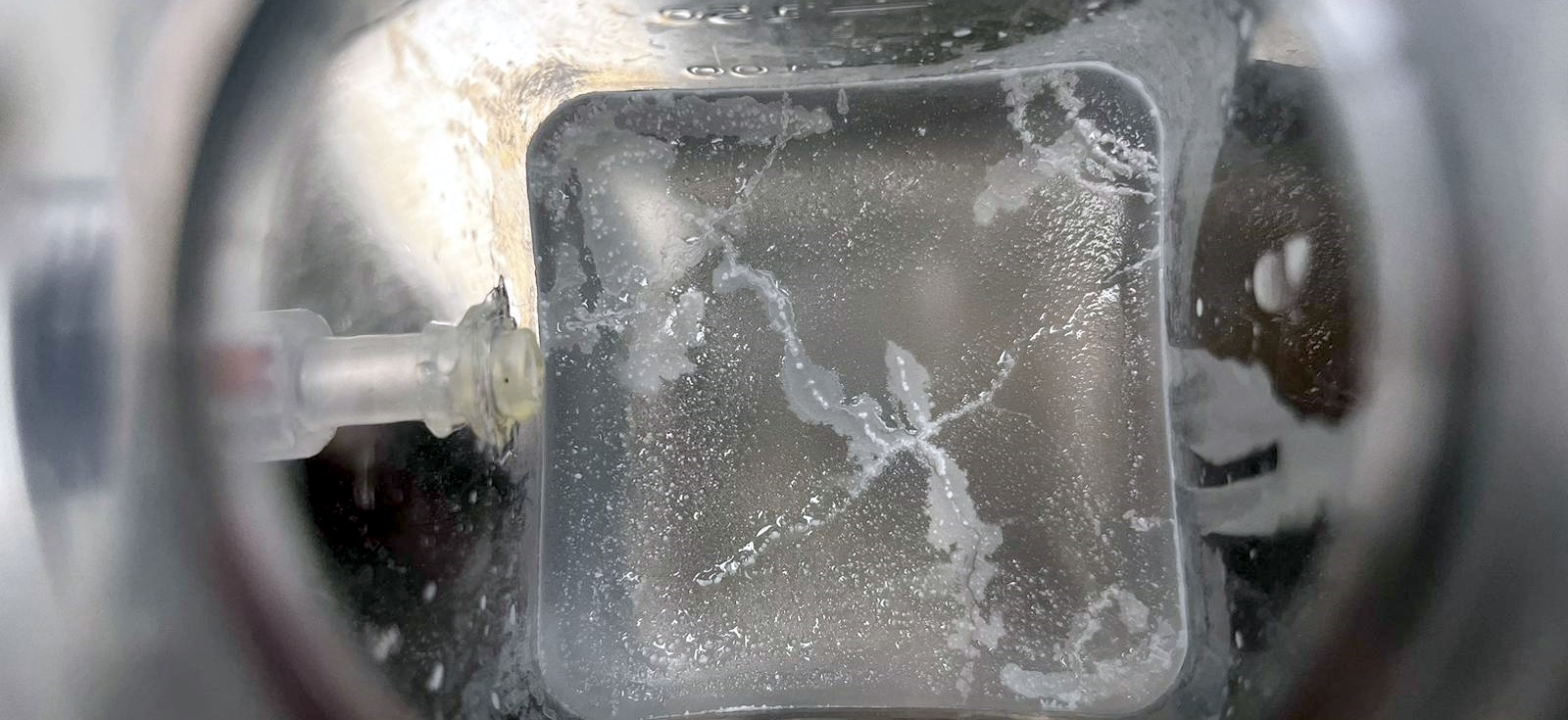

Während der Versuche ist aufgefallen, dass vermutlich aufgrund der Oberflächenspannung nur ein Teil der Lösung mit CO2 reagieren kann. Nach einiger Zeit hat sich bei jedem Versuch eine weiße Schicht aus Bariumcarbonat bzw. Calciumcarbonat auf der Oberfläche gebildet, obwohl es aufgrund der höheren Dichte absinken müsste.

Bei dem Vergleich mit einem biologischen CO2-Speicher stellte sich heraus, dass Barytwasser besonders für den Gebrauch in Gebieten mit gefährlich hoher CO2-Konzentration sinnvoll ist, da es schnell CO2 aufnehmen kann. Die natürliche Speicherung durch einen Baum zeigt dagegen Vorteile beim Langzeitgebrauch, da er zuerst einmal wachsen muss, dann jedoch eine deutlich größere Menge an CO2 speichern kann.

Falls ihr jetzt Lust habt ebenfalls am Jugend-forscht-Wettbewerb im Namen unserer Schule teilnehmen wollt meldet euch bei Gd. Ihn könnt ihr jederzeit anschreiben oder in seinem Büro im zweiten Stock aufsuchen.